Spirou, Journal d'un Ingénu est un récit complet écrit et dessiné par Emile Bravo, publié en 2008 par Dupuis dans la collection alternative "Une aventure de Spirou et Fantasio par...".

*

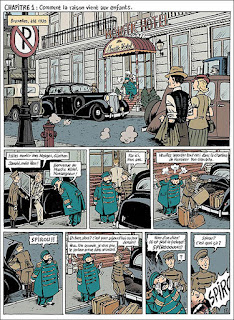

En 1939, à Bruxelles, le jeune Spirou est encore un adolescent. Pupille de l'Etat, il travaille comme groom au Moustic Hotel, où il subit les brimades du chef portier Entresol, et survit dans une chambre de bonne minable. Sur son temps libre, il arbitre les matchs de foot des gamins de son quartier.

Mais lorsqu'une jeune et jolie soubrette, aux convictions communistes prononcées, entre en scène, alors que dans une suite de l'hôtel un représentant allemand négocie avec les polonais leur reddition, et qu'un journaliste à sensations nommé Fantasio rôde, notre héros ne va plus savoir où donner de la tête.

La 2ème guerre mondiale va éclater et entraîner Spirou vers son destin, avec un chagrin d'amour et un nouvel ami au passage - sans compter son écureuil, Spip, dont on découvrira in fine le rôle déterminant...

*

Lorsqu'en 2008, Dupuis publie ce album, l'heure est aux festivités pour Spirou qui, mine de rien, célèbre son 70ème anniversaire. Une pièce de la Monnaie de Paris est même frappée à son effigie pour l'occasion !

Pourtant, à bien y regarder, la couverture de ce Journal d'un Ingénu nous indique d'entrée de jeu qu'on a entre les mains un récit complet singulier avec son héros, tenant dans ses bras son fidèle écureuil Spip (et rappelons que Spirou en wallon signifie justement écureuil), un oeil au beurre noir, encadré par des croix gammées et des marteaux croisant des faucilles...

Emile Bravo s'est montré très ambitieux en voulant resituer précisèment les origines du plus fameux groom de la bande dessinée franco-belge, n'hésitant pas à livrer un récit politisé, ironique et stylisé, même si l'album a été édité dans une collection alternative (donc se démarquant de la continuité).

L'auteur sait qu'il pénètre en territoire miné : Spirou est un héros qui a été marqué au fer rouge par Franquin, qui, s'il n'en a pas été le créateur, a animé et peuplé sa mythologie plus que n'importe qui. Le personnage de Rob-Vell a connu des versions inégales, de Jijé à Tome et Janry en passant par Nic et Cauvin, Fournier, jusqu'à Munuera et Morvan et aujourd'hui Velhmann et Yoann (qui en ont hérité après justement un passage par la case "Une aventure de Spirou et Fantasio par..."). Pourtant, malgré cette riche carrière, des béances dans sa chronologie attendaient qu'un artiste inspiré les comble et les transforme en une bande dessinée de qualité.

Emile Bravo nous raconte donc le Spirou d'avant Spirou et Fantasio en révèlant comment les deux amis se sont rencontrés, pourquoi le groom aventurier est resté fidèle à son costume et célibataire, méfiant avec la politique et farouchement attaché à la démocratie plus qu'à aucune autre idéologie... Sans savoir que son écureuil a bouleversé son destin.

Dans cette histoire, cependant, ce sont d'abord des tracas quotidiens que Spirou s'emploie à gérer : comment gagner l'amour de cette soubrette dont il apprendra trop tard qu'elle appartient au Komintern ? Comment se débarrasser de l'encombrant Fantasio qui traque un couple mondain et adultère au Moustic Hôtel ? Comment éviter le brutalité du portier Entresol ? Et, accessoirement, comment arbitrer des matchs de foot entre garnements ou raisonner un nazi voulant faire plier la Pologne ?

Le scénario accumule les scènes rapides et brêves et fait ainsi davantage penser à la chronique mélancolique d'un adolescent pris entre les feux de la grande et tragique Histoire qu'à un récit d'aventures comme il en vivra ensuite. Cette singularité rend l'ensemble très attachant, parfois mordant, souvent drôle (les clins d'oeil à Tintin sont savoureux), et pourtant cette originalité, loin de se contenter de faire de l'oeil à un lectorat plus élitiste, réconcilie les puristes et les amateurs.

*

Emile Bravo ne s'est pas seulement échiné à produire un script d'excellence, il a aussi soigné la forme. Son dessin ne cherche pas à imiter celui des autres, grands ou pas, qui ont animé le personnage avant lui. Il prend le parti d'un graphisme clair, simple, sobre, au découpage serré et au rythme soutenu.

Il utilise le pinceau pour épurer ses compositions et produire des effets subtils qui donne une fausse patine à son récit, comme s'il était vraiment d'époque, avec une colorisation magnifique de nuances de Delphine Chedru.

*

Plein de verve, illustré avec soin et personnalité, ce Journal d'un Ingénu s'achève avec un twist particulièrement jubilatoire. Une grande réussite, et assurèment un des meilleurs hommages à Spirou si bien conçu qu'il mériterait de figurer dans la collection régulière de la série.

*

Trois petits bonus : La loi du plus fort,

5 pages formant un "antépisode" au Journal d'un ingénu,

et deux dessins inédits.

Spirou & friends :

Sur le toit du "Moustic Hotel" :