Au début de cet été, j'avais programmé, en prévision des jours chauds où la seule envie qu'on a est de se détendre avec un bon livre en mains, de relire la saga The Cross-Time Caper correspondant aux épisodes 12 à 24 de la série Excalibur, produite à l'époque (en 1989-1990) par le scénariste Chris Claremont et le dessinateur Alan Davis.

Cela faisait un bail que je m'y étais pas replongé et, par ailleurs, cette histoire marqua la fin d'un cycle, le premier de la série : Davis y dessinait ses derniers épisodes avant de revenir comme auteur complet à partir du #42, et Claremont signerait encore le 25ème numéro avant lui aussi de se consacrer au reste de son abondante production (même si son règne sur la franchise mutante touchait, sans qu'il le sache, à sa fin).

Un peu d'Histoire des comics : la série Excalibur fut lancée à la suite du crossover Fall of the Mutants, durant laquelle Nightcrawler et Kitty Pryde/Sprite subirent de graves dommages (le premier, blessé, devait cesser ses téléportations et ses acrobaties ; la seconde ne pouvait plus contrôler sa densité physique et demeurait intangible, tel un spectre). Quant à Rachel Grey-Summers, la fille de Jean Grey/Phénix et Scott Summers/Cyclops venue d'une terre parallèle dans le futur, elle était traumatisée par sa situation personnelle et celle des mutants.

Le lien entre les trois X-Men et Captain Britain et sa compagne Meggan ? Betsy Braddock/Psylocke, également membre de l'équipe des mutants, tombée au combat. Mis en sécurité sur l'île de Muir, Nightcrawler et Kitty se remettaient lentement après avoir appris que leurs camarades avaient péri - en vérité, ils s'étaient exilés en Australie sans penser à les prévenir mais pour récupérer aussi et se lancer dans de nouvelles aventures.

L'autre point de convergence allait être Rachel Grey-Summers, traquée par Opal-Luna Saturnyne, bras-droit armé de Roma, protectrice de Captain Britain et fille de Merlyn (à qui Brian Braddock devait ses pouvoirs). Pourquoi ? Parce que la puissance de la force Phénix dont elle était l'hôte menaçait l'équilibre inter-dimensionnel. Pour la capturer, une bande mercenaires conduite par Gatecrasher, les Technets, aux pouvoirs aussi redoutables qu'incompétents quand il s'agissait d'agir collectivement.

Un graphic novel, The Sword is drawn, d'une cinquantaine de pages, mettait en scène la création d'Excalibur lorsque Nightcrawler, Kitty, Captain Britain et Meggan aidèrent Rachel contre les Technets et défièrent Opal-Luna Saturnyne. En mémoire de leurs amis et parents morts et de l'idéal du Pr. Xavier (le fondateur des X-Men, oeuvrant pour une cohabitation des mutants, et des surhommes en général, avec les humains), les héros scellèrent leur alliance bon gré mal gré.

S'ensuivirent onze épisodes de la série régulière, l'imposant comme un titre tout à fait unique, mélange d'action et d'humour (plus proche du british non-sense, Claremont et Davis étant anglais, que de la comédie plus potache de Justice League International, publiée à la même époque par DC Comics). Excalibur combattit les Lycaons, sorte de chiens de garde de Mojo (un extra-terrestre voulant enlever les héros pour les forcer à jouer dans son show), le Juggernaut (alors incarcéré au Royaume-Uni), Arcade et son Murderworld, traversant le temps de deux chapitres le crossover Inferno (quand Madelyne Prior, ex-amante de Cyclops, déploya sa force démoniaque sur le monde entier), une pause à Manhattan (dessiné par le médiocre Ron Lim), et une version nazie de leur équipe (un diptyque, dont un volet, le 11ème épisode, était dessiné par par le peu inspiré Marshall Rogers).

Sans doute, après un an d'existence, Claremont et Davis (impliqué dans le développement des intrigues, il loua toujours le talent et l'amabilité de son scénariste grâce à qui sa carrière de dessinateur connut un succès grandissant alors) pensèrent-ils alors qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure et d'offrir à la série une saga plus ambitieuse, échevelée, délirante. Et ainsi débuta The Cross-Time Caper. 28 ans après, qu'en penser ?

Le principe de cette histoire est simple : Excalibur, dans ses précédentes aventures, a découvert et récupéré un étrange robot, baptisé Widget. Kitty Pryde, adolescente surdouée en informatique, tente d'en percer les mystères mais échoue à déterminer l'origine de l'engin, sa source d'énergie, ses capacités exactes. Brian Braddock introduit dans le groupe Alistaire Stuart, électronicien au service du W.H.O. (Weird Happenings Organization), branche des services spéciaux britanniques, grâce à sa relation avec Courtney Ross, une de ses ex. Kitty tombe sous le charme de ce geek qui, lui, n'a d'yeux que pour Rachel, mais qui est néanmoins aussi perplexe face à Widget.

Le petit robot (dont l'aspect se résume à une tête ronde) s'active à proximité de Rachel et va alors provoquer des sauts inter-dimensionnels imprévisibles, entraînant l'équipe sur des terres parallèles à l'Histoire altérée par rapport à la notre.

La première étape occupe les épisodes 12-13 et se situe dans un royaume d'apparence médiévale. Embarqué dans un train, Excalibur y atterrit avec fracas et rencontre d'abord le jeune sir William que ses amis appellent "Billy the Kid" ! En voyant Kitty, il en tombe immédiatement amoureux, au désespoir de la plus jeune des filles de la Reine, et la demande en mariage. La princesse use alors de sorcellerie pour gagner le coeur du chevalier tandis que Kitty tente d'expliquer à la Reine et Billy qu'elle ne veut pas de ces noces...

On ne peut rêver meilleure introduction pour cette saga : c'est drôle, spectaculaire, délirant à souhait. Les scènes mémorables s'enchaînent à une vitesse folle, avec une mention pour celle incluant l'ogre, irrésistible (tout le château de la créature finira en morceaux !). Claremont s'amuse et nous avec lui, et Davis s'éclate, dans des planches opulentes, où l'expressivité des personnages égale la richesse détaillée des décors et le soin apporté aux costumes (Meggan y change de look : un changement bienvenu car sa première tenue n'était guère inspirée). On n'a pas le temps de souffler que Widget envoie toute la bande ailleurs...

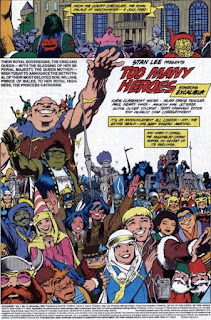

Sur la nouvelle Terre qu'ils découvrent, les membres d'Excalibur se croient revenus chez eux, en voyant le phare qui leur sert de quartier général. Mais Rick Jones (célèbre sidekick de Hulk puis de Captain America et Captain Marvel) les accueille pour les entraîner dans une ahurissante et gigantesque bataille mondiale entre héros mais aussi entre vilains.

La bizarrerie de ce monde se manifeste par l'apparence des belligérants : tous ressemblent aux personnages de Marvel mais dans des versions dégénérées et avec des pouvoirs détraqués. Quant à la guerre qu'ils se livrent, elle dure depuis si longtemps que plus personne ne se souvient de ce qui l'a déclenchée !

L'équipe se sépare pour se défendre et trouver une solution - solliciter les Fantastic Four - mais cette stratégie est un échec. Pire : Galactus se pointe, prêt à dévorer cette Terre (moins d'ailleurs pour apaiser son appétit que pour régler le conflit). Widget s'anime à nouveau juste avant la fin du monde... privant Excalibur du fin de l'histoire : tout cela était la faute de l'Homme Impossible !

Le titre même de l'épisode ("Trop de héros", ou "Héros en surnombre" comme traduit à l'époque dans la revue "Titans") ne ment pas et on ne peut qu'être impressionné par la figuration pléthorique que Claremont a demandé à Davis de dessiner. L'artiste ne faillit pas et livre des planches incroyables, à la (dé)mesure de cette critique sur l'absurdité de la guerre. La mécanique narrative évoque presque le vaudeville avec ses rebondissements incessants, la densité du récit, mais aussi Kafka lors de la scène où Alistaire et Kitty doivent patienter dans une file d'attente infinie au sommet du Baxter building.

Il faut cependant posséder ce numéro en single issue pour profiter pleinement de l'extraordinaire couverture qui forme une fresque magistrale.

Dans le 15ème épisode, bien qu'Excalibur subit encore les caprices de Widget (et visite à toute allure un monde recyclant aussi bien les clichés des films d'épouvantes qu'une Union soviétique où Meggan et Rachel échangent provisoirement, et sans les contrôler, leurs pouvoirs), ce sont Gatecrasher et les Technets qui sont mis en avant.

Reclus dans un hangar au bout d'une jetée, attendant un nouveau contrat (depuis qu'Opal-Luna Saturnyne a levé celui qu'elle avait lancé contre Rachel), les mercenaires sont engagés par Nigel Frobisher, assistant de Courtney Ross. Mu par sa jalousie contre Captain Britain que sa patronne lui préfère, il confie aux extraterrestres la mission de capturer James Braddock, le frère de Brian, mutant surpuissant mais complètement dément afin de détruire son rival.

La cible va se révéler plus forte que ceux chargés de l'appréhender mais qu'importe puisqu'il a envie de faire la peau à son frangin !

Nous sommes presque à la moitié de la saga du Cross-Time Caper et ce chapitre, avec le recul, indique une faille dans le dispositif de l'ensemble : d'un côté, les sauts inter-dimensionnels restent divertissants mais sans réel impact d'un monde visité à l'autre, donc à ce stade on se demande ce sur quoi ça va déboucher (si ça aboutit vraiment à quelque chose susceptible de modifier le statut de la série) ; et de l'autre, on a droit à cet aparté qui introduit un subplot, procédé chéri de Claremont (avec lequel il a si bien su dynamiser Uncanny X-Men mais aussi The New Mutants).

La pertinence de cet ajout est discutable car l'aventure des héros est déjà suffisamment épique - et quand Davis reprendra seul la série plus tard, il se chargera d'agréger des éléments épars pour leur donner un sens global. Pourquoi donc rajouter en parallèle la menace incarnée par James Braddock quand Excalibur ne sait même pas quand et surtout comment revenir sur la Terre 616 (notre monde dans le multivers Marvel) ni ce qui anime Widget (les recherches de Kitty et Alistaire sont négligées depuis belle lurette, les deux génies étant trop occupés à rester vivants à chaque étape).

Les Technets eux-mêmes sont rigolos mais leur réapparition et leur association avec Nigel Frobisher sont un peu forcées, comme s'il fallait rappeler leur présence, les garder au chaud en somme, en prévision du futur (or ils ne reviendront effectivement embarrasser Excalibur que bien plus tard).

Le résultat s'en ressent : l'épisode est moins efficace, endiablé, drôle. On pressent que les neuf parties, annoncées dès le début de la saga, formeront un tout trop gros pour être parfait. Ce n'est pas non plus une sortie de route complète, la preuve avec les deux épisodes suivants...

Dans un bouge peuplé d'aliens, un conteur encapuchonné raconte les mésaventures d'Excalibur sur ce monde, péripéties qui faillirent être fatales au groupe. Tout avait commencé par la dispersion accidentelle des membres à l'atterrissage : Nightcrawler sauve une princesse, Anjulie, d'une horde de pirates avant qu'elle ne l'assomme et ne rentre à son palais non pour en faire son prisonnier mais son amant. Désorienté par le comportement de la belle, Kurt Wagner visite la demeure royale et découvre ses geôles infâmes puis le sort réservé au détenus, offerts en sacrifice à un monstre qui absorbe leur énergie vitale et assure le pouvoir d'Anjulie sur cette Terre. Et là, c'est au tour des amis de Nightcrawler d'être exécutés !

Après les avoir sauvés et convaincus les évadés et leurs peuplades de se révolter contre Anjulie, Kurt est porté en triomphe tel un seigneur de guerre (le "Warlord" du titre du #16).

Ce nouveau diptyque renoue avec la flamboyance épique de la série, annoncée par de superbes et drôlatiques couvertures (parodiant les récits d'heroic fantasy façon John Carter of Mars). Nightcrawler en fin bretteur, séducteur mais dupé par un environnement digne des swashbucklin' movies (les films de cape et d'épée, dont il raffole), c'est un hommage évident à la mini-série de Dave Cockrum, mais aussi une célébration à ce personnage qu'en vérité très peu d'auteurs et d'artistes ont su traiter aussi bien que son créateur (Cockrum) et le duo Claremont-Davis.

Les deux partenaires nous font plaisir avec cette aventure endiablée qui n'évite aucun cliché (la belle princesse, l'affreux monstre, la révolte du peuple) tout en les détournant habilement (la jouvencelle est une méchante, et Captain Britain n'est clairement pas le leader de l'équipe, Kitty doit composer avec la préférence toujours nette d'Alistaire pour Rachel mais aussi avec une tenue locale très légère et qu'elle juge sexiste, sans oublier le double du dragon Lockheed à rendre jaloux ce dernier).

La construction de ces deux épisodes est aussi superbe, empruntant au conte et réservant un twist un peu prévisible certes mais jubilatoire. Les planches de Davis sont splendides, d'une abondance folle, avec ce trait rond, expressif, à l'énergie prodigieuse, magnifiées par l'encrage de Paul Neary et les couleurs de Glynis Oliver.

Hélas ! Une telle qualité a un coût : certainement essoré, Davis va passer la main pour les cinq (!) épisodes suivants. Et, comme si cela était lié, Claremont écrira durant cet intervalle des histoires médiocres, ne développant même pas d'intrigue à partir du point de chute de l'équipe à la fin du #17 (on les voit débarquer devant le Pr. Xavier, sa compagne Lilandra, impératrice des Shi'Ar, et les Starjammers) !

Graphiquement, les n° 18 à 22 sont une purge que je n'ai pas eu le courage de m'infliger : Rick Leonardi (encré par Terry Austin) est un peu meilleur que Denis Jensen et Chris Wozsniak mais bon...

Lorsque Davis revient au #23, la saga arrive presque à terme mais un sentiment de gâchis subsiste : réduit, le voyage aurait permis de savourer le travail du scénariste et du dessinateur sans interruption, sans fill-in, sans épisodes indignes. Claremont se montre malgré tout assez adroit pour que le lecteur qui a choisi de zapper ce creux terrible raccroche immédiatement, comme si la transition avec le #17 était (presque) naturelle.

Même si la fin du Cross-Time Caper n'est pas vraiment composé de deux chapitres organiquement liés (comme les n° 12-13 ou 16-17), elle se lit d'une traite.

Excalibur a cette fois atterri sur une Terre régie par un ordre policier hyper-répressif, matérialisant les mesures radicales d'un Captain Britain alternatif a dû prendre pour assurer la paix, quitte à priver les citoyens de beaucoup de libertés et à imposer une bureaucratie absurde dans son absolutisme. Ici, la faute des héros est d'avoir... Des super-pouvoirs car ils sont susceptibles de causer le désordre, comme en témoigne les dégâts provoqués par leur train quand il est apparu, éventrant le sommet d'un gratte-ciel !

Mais même les policiers de ce régime ignorent qu'ils sont manipulés par le double maléfique d'Ilyana Rasputin (alias Magik chez les New Mutants), le Darkchylde. Rachel l'affronte et réussit à la vaincre mais l'équipe doit répondre des nouveaux dommages occasionnés pour l'occasion, quand bien même ils ont sauvé ce monde. Problème : Kitty est introuvable, et considérée comme fugitive.

Elle a été projetée sur notre Terre où Courtney Ross lui offre de vivre ses rêves de jeune fille les plus fous sans qu'elle se doute avoir affaire à l'alter ego d'Opal-Luna Saturnyne (qui veut ainsi mesurer si Excalibur est une menace ou une formation bénéfique)...

C'est donc le terme de cette épopée... Et le dénouement laisse songeur. Beaucoup d'interrogations subsistent (la première étant ce que Galactus fiche au-dessus du phare-QG de l'équipe à leur retour dans notre dimension : réponse, sans intérêt, dans le #25, expédiée par Claremont sans Davis). Pourquoi, surtout, Opal-Luna Saturnyne, qui a apparemment suivi tous les bonds dimensionnels de l'équipe et bien que visiblement contrariée par ses conséquences sur l'équilibre spatio-temporel (pour lequel elle jugeait initialement Rachel comme un danger) absout-elle les héros ?

Cette réconciliation aussi arbitraire que grossièrement mise en scène n'est pas du tout explicitée. Le lecteur en est réduit à des suppositions sur les raisons mêmes de la formation d'Excalibur (qui dépasseraient la simple réunion de héros endeuillés perpétuant l'idéal de Charles Xavier). Le mystère entourant Widget (qui subit une sorte de mise à jour express dans le n°24, censé limiter sa puissance et donc empêcher de nouvelles pérégrinations surprises) demeure également entier : on comprend juste que le robot est un portail mécanique et vivant, mais qui l'a conçu, dans quel but, et était-il destiné à Excalibur ? On ne le saura pas.

Cette désinvolture dans la conclusion et la résolution ne ressemble pas au Claremont des Uncanny X-men, ce narrateur brillant capable de jongler avec des intrigues multiples et convergentes, un casting infini. The Cross-Time Caper ressemble donc à une collection d'aventures inégales, très divertissantes, mais à l'impact quasi-nulle, et aux béances nombreuses. C'est tout bonnement comme si son auteur n'avait plus su comment terminer.

Mais il convient d'être indulgent et de reconnaître aussi les bons côtés de la saga. Dans ses meilleurs moments, et ils sont supérieurs à ceux qui sont plus faibles (voire vraiment mauvais), la fantaisie qui s'en dégage et le génie visuel qui l'habille en font une lecture rafraîchissante, enjouée, espiègle, tonique, spectaculaire. Excalibur, au fond, c'est ça : un vent de liberté, un comic-book totalement improbable et galvanisant, enivrant, grisant même. Une merveille et une curiosité dans le paysage de la fin des 80's mais encore aujourd'hui, où aucune série mensuelle mainstream n'égale en brio et en jeunesse, en spiritualité et en loufoquerie, en puissance et en fluidité, cette production. C'est l'effort miraculeux de Claremont et Davis d'avoir réussi ce tour de force qu'on (re)lit avec une pointe de nostalgie mais aussi beaucoup de plaisir.

Que la série ait survécu ensuite pendant 18 (!) numéros consécutifs sans aucun de ses deux créateurs tient là aussi de l'exploit, surtout que les lecteurs manifestèrent leur déception et leur mécontentement. Mais il faut croire que l'épée devait à nouveau être brandie dans toute sa majesté puisqu'en 1992, Alan Davis convainquit l'editor Terry Kavanagh de reprendre les rênes du titre, comme scénariste et dessinateur pour un run magistral en trois actes (dont deux entiers où il se passa de remplaçants) et une vingtaine d'épisodes. Je tâcherai de vous en parler un de ces jours : en attendant, (re)découvrez ce premier cycle (en espérant que Panini Comics le réédite en albums, à défaut de quoi procurez-vous les exemplaires de "Titans" de l'époque ou les TPB en v.o.).